Objekt des Monats März 2023

Textilfarbmuster – 24 Farbtongleiche Dreiecke

Als Wilhelm Ostwald um 1912 begann, sich mit der Erforschung der Oberflächenfarben zu beschäftigen, stand dabei die für technisch-industrielle Anwendungen nutzbare Systematisierung als wesentlicher Aspekt seiner Untersuchungen im Fokus. Dafür muss man sich vor Augen führen, dass der internationale Austausch über Kontinente hinweg mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert in Gang gekommen war, es aber selbst für gebräuchlichste Maßeinheiten kaum Standardisierungen gab, die über regionale Gepflogenheiten hinaus verbindlich waren. Farben und ihre Abstufungen waren um 1900 noch nicht durch Messgeräte technisch exakt bestimmbar. Um möglichst exakte Wiederholungen eines Farbtons zu erreichen, war entweder eine genau reproduzierbare Rezeptur notwendig, oder es musste anhand von Musterheften ein visueller Abgleich erfolgen. All dies stand immer unter dem Vorbehalt der individuellen Betrachterumstände wie Lichteinfall oder subjektiver Wahrnehmung durch die Augen der jeweiligen Person. Selbst ausgeprägte Farbschwächen unberücksichtigt lassend, sieht jeder Mensch ein individuelles Bild, das lediglich über verbalen Austausch mit dem eines anderen Menschen abgeglichen werden kann.

Bereits vor Ostwalds System existierten verschiedene Definitionsvorschläge, die sich jedoch nicht durchgesetzt hatten. Der Deutsche Werkbund, und mit ihm große Teile der jungen deutschen Farben- und Textilindustrie, drängten auf Möglichkeiten, sowohl Farbstoffe verschiedener aktueller Produzenten als auch früher gebräuchlicher Farbstoffe objektiv miteinander vergleichen zu können. Doch auch am Beginn des 20. Jahrhunderts blieben für diese Anwendungen Farbmusterkataloge in verschiedenster Form die geeignetsten Arbeitsmittel.

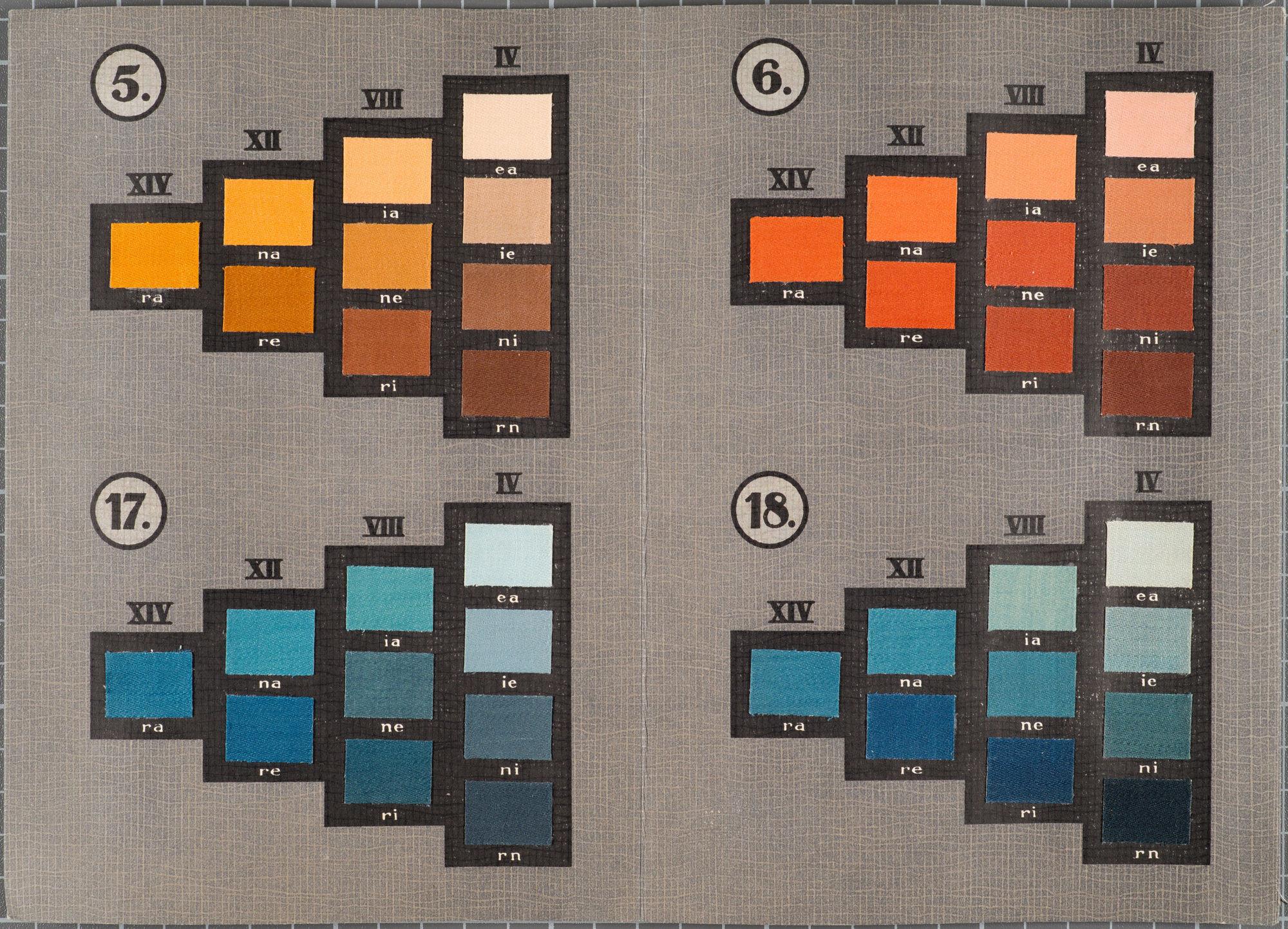

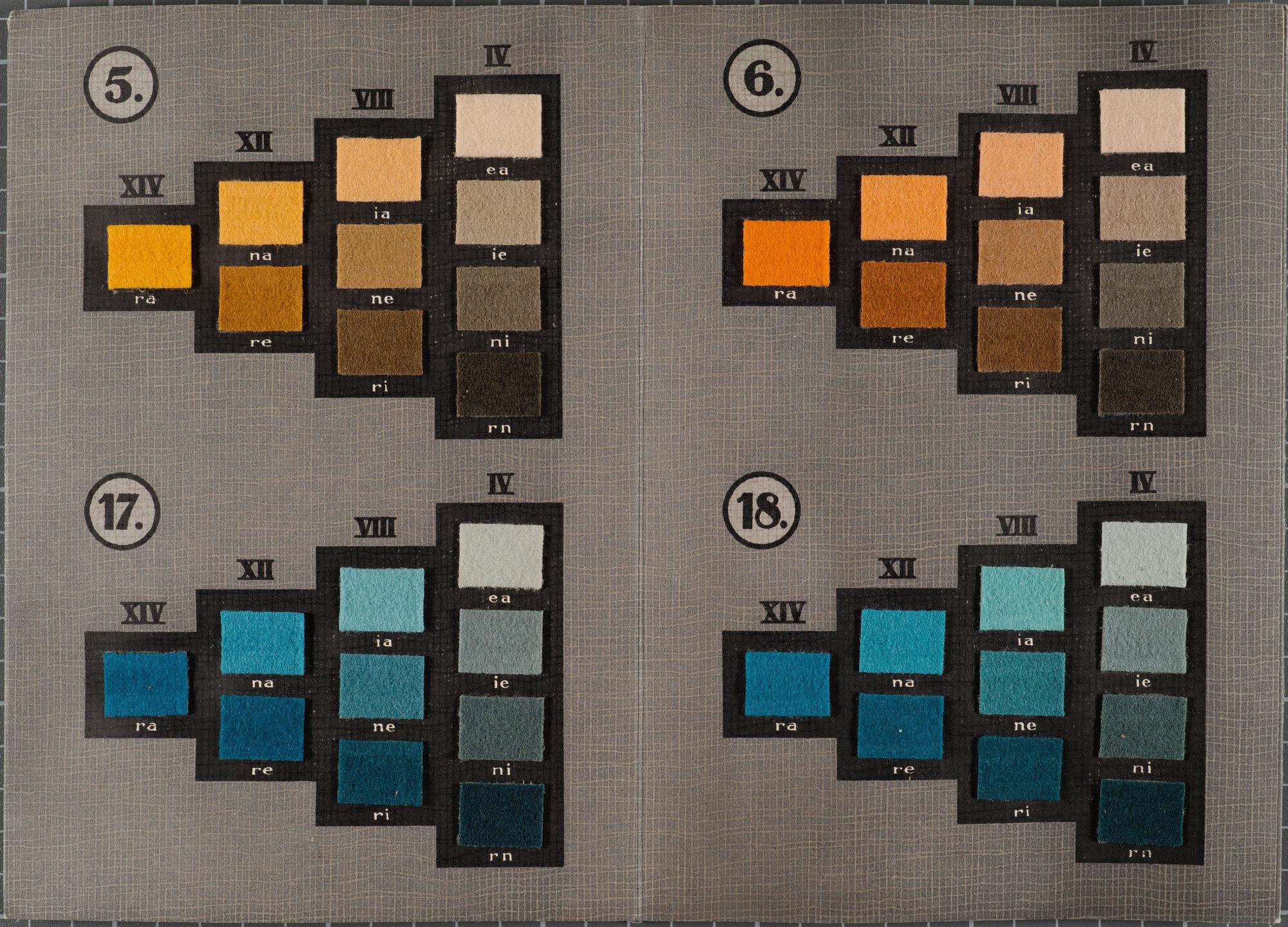

Die drei in der Sammlung vorliegenden Musterbücher „24 Farbtongleiche Dreiecke in Ostwald Normen“ aus der von Ostwald maßgeblich mit vorangetriebenen Deutschen Werkstelle für Farbkunde Dresden zielten genau darauf ab. Im Unterschied zu älteren Musterbüchern, die häufig mit weniger Farbabstufungen auskommen mussten und diese lediglich verbal benennen konnten, beruhten diese Farbmuster nunmehr auf dem Ostwaldschen Farbsystem, welches über die angegebenen Ziffern und Buchstaben die Position innerhalb des Systems eindeutig bezeichneten. So war es prinzipiell möglich, den Farbton ohne ein materielles Musterstück per Post oder Telegrafie an entfernte Orte zu übermitteln, wo dann in einer nach Ostwald genormten Farbtafel der jeweilige Farbton exakt zugewiesen werden konnte. Dies stellte zweifellos einen enormen Fortschritt dar, gleichzeitig muss man sich aber auch die weiterhin vorhandenen Einschränkungen verdeutlichen. Farbstoffe reagieren abhängig von ihren Inhaltsstoffen und den zu beschichtenden beziehungsweise einzufärbenden Materialien nicht identisch. So zeigen auch die drei Varianten des Musterheftes für die Textilien Seide, Baumwolle und Wolle deutliche Unterschiede bei den prinzipiell identisch angelegten Farbabstufungen. Wir können heute nicht sicher ausschließen, dass die 95 Jahre seit Herstellung der Farbmuster spurlos an diesen vorübergegangen sind, dennoch bleibt mit großer Sicherheit anzunehmen, dass bereits unmittelbar mit der Produktion der eingefärbten Textilien keine identische Färbung erreicht werden konnte.

In den folgenden Jahrzehnten wurden vollkommen neue Messgeräte und Druckverfahren entwickelt, sodass Farben heute „auf die Kommastelle genau“ ausgemessen werden können. Der Ansatz, Farbtöne nicht verbal zu beschreiben, sondern durch systematische Benennungen eindeutig zu definieren, ist dabei weiterhin Grundlage.

Verlag Dresdner Etiquetten-Fabrik Schupp & Nierth A.-G., 1928

Maße geschlossen jeweils ca. 21 × 15 cm, geöffnet ca. 21 × 30 cm